Imperium solitudinis: Desvendando a Geração Z

Avaliando imprecisões no documentáro do Impera — Parentalidade, Hereditariedade e o Impacto das Redes Sociais

Recentemente, o canal IMPERA produziu um vídeo sobre a geração Z, e ignorando os diversos dados apresentados, farei uma análise focada em alguns pontos específicos que foram destacados.

Parentalidade

A parentalidade, muitas vezes, é vista como um fator crucial para o desenvolvimento das crianças, mas será que realmente importa? O Impera sugere que crianças criadas em situações de vulnerabilidade têm poucas chances de ascender socialmente, devido a fatores como a qualidade do ensino, a alimentação e, principalmente, a estrutura familiar ou a falta dela. No entanto, a questão fundamental é: o tipo de parentalidade realmente impacta os resultados futuros dos filhos? Não. Crianças sem uma estrutura familiar tradicional, sejam elas de lares com pais solteiros, divorciados ou até mesmo criminosos, não são necessariamente condenadas ao fracasso. A influência dos pais, sejam presentes ou ausentes, amorosos ou não, tem um impacto surpreendentemente pequeno.

Os resultados de vida, como QI, traços de personalidade, nível de extroversão ou habilidades de comunicação, probabilidade de se divorciar, concluir os estudos (e o nível de educação alcançado), ter problemas com a lei, renda na vida adulta ou índice de massa corporal, são determinados em grande parte pela hereditariedade. Estudos indicam que 75% desses traços são herdados, enquanto o ambiente compartilhado – a influência direta dos pais – tem um impacto quase nulo a longo prazo. O que realmente faz diferença são as experiências únicas e individuais que cada criança vivencia. Assim, enquanto a ausência de um ambiente familiar estável pode ser vista como uma forma de negligência emocional, a longo prazo, os fatores genéticos e as experiências pessoais são os verdadeiros determinantes do desenvolvimento humano.

Os traços de personalidade do modelo dos Cinco grande traços são preditores fortíssimos de satisfação com a vida (r = 0,8).1 Esses traços são uma ferramenta poderosa para prever quão satisfeito você está com sua vida. No mundo real, isso significa que se entendermos bem sua personalidade, podemos prever, com uma precisão incrível, quão feliz você está.

Ou seja, a personalidade desempenha um papel central na forma como as pessoas experimentam bem-estar, muito mais do que qualquer influência externa. IMPERA citou uma série de artigos que tentam associar o uso de redes sociais com impactos negativos na satisfação com a vida, mencionando efeitos como tristeza, desesperança, estresse, suicídio, depressão, ansiedade, baixo autoestima corporal e insatisfação consigo mesmo. Vamos abordar isso de forma objetiva: existe uma robusta quantidade de evidências que contradizem essas alegações.

Por exemplo, recomendo o artigo de Matthew B. Jané, que refuta diretamente as conclusões de Rausch e Jonathan Haidt. Ele demonstra que o trabalho deles carece de rigor estatístico e não usa modelos apropriados para estabelecer causalidade. Além disso, suas análises interpretam erroneamente os dados apresentados. Quando os modelos estatísticos são ajustados corretamente, a alegação de que a redução no uso de redes sociais melhora a saúde mental simplesmente não se sustenta.

Uma meta-análise recente examinou os efeitos experimentais do uso de mídias sociais na saúde mental e encontrou um efeito nulo, com uma correlação de apenas 0,04 (p > 0,05). Isso significa que, experimentalmente, não há uma associação significativa entre o uso de redes sociais e a saúde mental. Ainda, a mesma meta-análise apontou que o efeito médio encontrado em estudos anteriores sobre os "impactos negativos" dos telefones na saúde mental não é estatisticamente significativo.2

Um estudo longitudinal conduzido por Nivins et al., com cerca de 5 mil participantes, não encontrou nenhum efeito do uso de redes sociais na estrutura ou função cerebral. Isso enfraquece as narrativas populares que sugerem que as redes sociais "reprogramam" o cérebro ou causam danos estruturais.3

Em termos globais, a penetração da internet não prevê alterações significativas na saúde mental da população.4 O uso de redes sociais, de maneira geral, não tem um efeito causal sobre a solidão.5 Além disso, estudos mostram que abster-se do uso de redes sociais não gera benefícios significativos para a saúde mental; no máximo, pequenas melhorias.6

Mesmo o livro de Haidt, The Anxious Generation, ele consegue estabelecer uma leve conexão causal entre as redes sociais e o aumento de doenças mentais em meninas de sociedades WEIRD (ocidentais, educadas, industrializadas, ricas e democráticas). E mesmo aqui, os resultados são mínimos e explicam uma pequena parte das mudanças observadas. As evidências causais não corroboram a ideia de que os telefones estão aumentando a doença mental entre adolescentes, com um estudo mostrando apenas um resultado mal significativo para meninas, explicando uma pequena parte do aumento observado (>120%).7

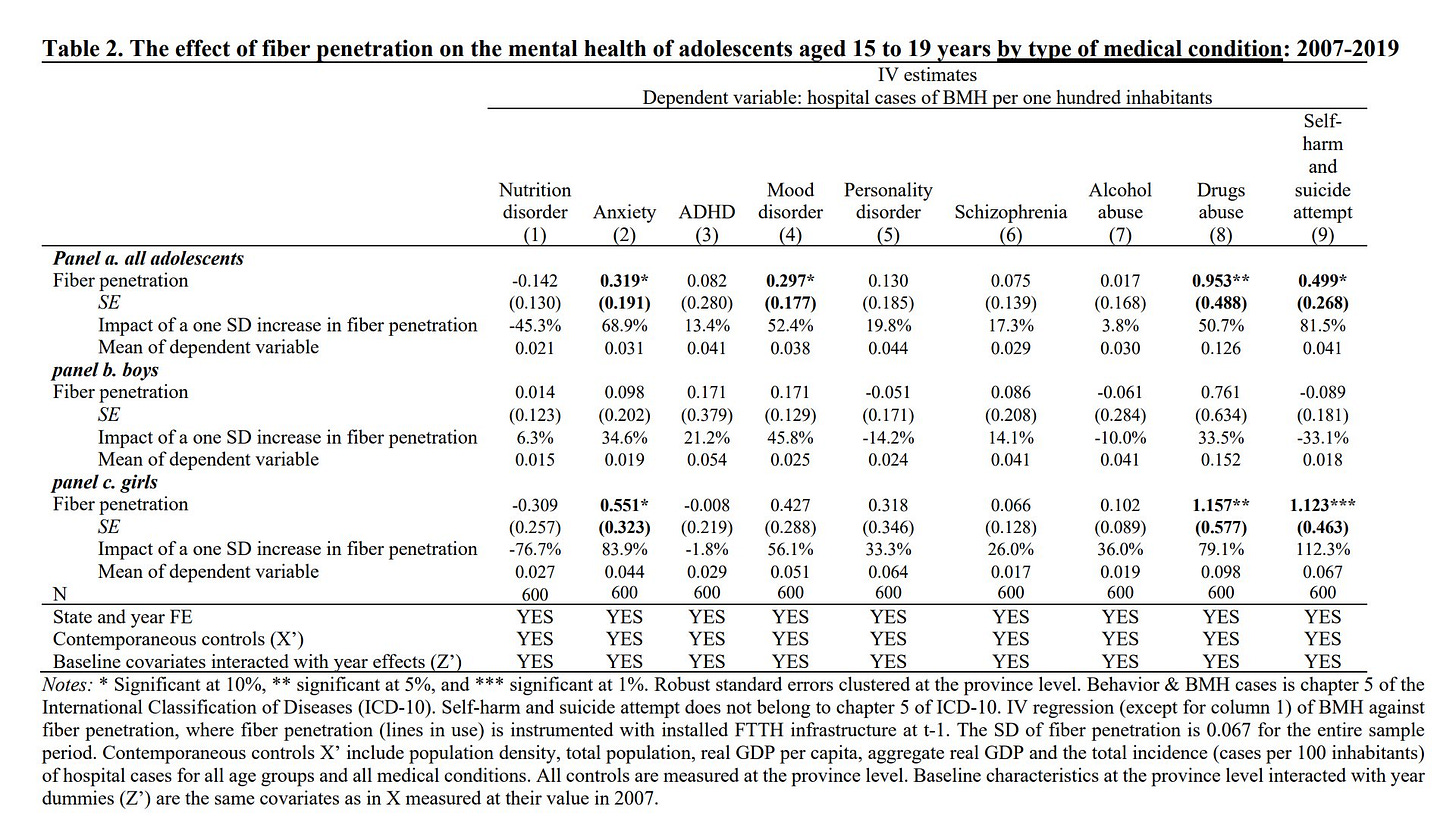

Meninas (coluna 6) parecem ser mais impactadas: o coeficiente é 3.631, sugerindo um impacto maior do que o em meninos (coluna 5, coeficiente de 1.199). Ou seja, um aumento de 3.631 casos hospitalares de problemas de saúde mental por 100 habitantes para meninas. Este é o maior coeficiente em toda a tabela. As meninas geralmente passam mais tempo em redes sociais do que meninos, o que pode aumentar a exposição a comparações sociais, cyberbullying ou pressões de aparência. Além disso, as mulheres são mais suscetíveis a problemas de saúde mental no geral, incluindo ansiedade e depressão.

A penetração de fibra tem um efeito positivo significativo (+0.551*). Isso significa que mais acesso à internet de fibra está associado a um aumento nos casos de ansiedade hospitalizados em meninas (coluna 2). Na coluna 9, o impacto é ainda mais preocupante, com um coeficiente de 1.123*, altamente significativo. Um aumento de 1 desvio padrão na penetração de fibra está associado a um crescimento de 112.3% nos casos de autoagressão e tentativas de suicídio em meninas.

Joseph Bronski observa que o aumento do uso da internet afeta principalmente a saúde mental das meninas, com um aumento de 81% nas ocorrências graves de saúde mental, e que os efeitos observados são ainda maiores, entre 100% e 500%. Embora a proliferação das redes sociais explique parte do declínio da saúde mental feminina, um fator de disgenia (pressão seletiva e carga mutacional) também contribui para o aumento da doença mental tanto em homens quanto em mulheres. Para as meninas, a combinação do impacto das redes sociais e os efeitos de disgenia são fatores significativos no declínio da saúde mental juvenil.8

Na Europa, as taxas de suicídio entre jovens diminuíram – o oposto do que seria esperado caso as redes sociais e smartphones fossem os principais responsáveis por um suposto aumento nos suicídios juvenis. Isso expõe uma falha nas narrativas simplistas e demanda análises mais profundas e menos enviesadas.

Nos EUA, as taxas de suicídio são consistentemente mais altas em todas as faixas etárias (15-19, 20-24, 25-29 anos) em comparação com a maioria dos países europeus. Na Europa, as taxas de suicídio são geralmente mais baixas em comparação com os EUA, com a maioria dos países europeus registrando menos de 10 mortes por 100.000 pessoas por ano em todas as faixas etárias.

Estudos que tentam vincular os efeitos das redes sociais à saúde mental frequentemente assumem que as plataformas causam os problemas, ignorando que indivíduos com certos traços de personalidade podem ser mais propensos a usá-las de forma problemática. Isso sugere que o problema está nos indivíduos, não na tecnologia. Tirar as redes sociais dessas pessoas não resolve o problema – elas ainda apresentarão os mesmos traços disfuncionais e provavelmente buscarão novos meios de expressão, como drogas ou outros comportamentos autodestrutivos.

O mito do cérebro adolescente

A ideia de que o córtex pré-frontal só "amadurece" aos 25 anos é, na melhor das hipóteses, uma simplificação exagerada e, na pior, um mito conveniente para sustentar narrativas político-acadêmicas. Psicólogos utilizam diversos testes psicométricos para medir a capacidade cognitiva, ou seja, a habilidade de pensar. Dentro dessas capacidades, destaca-se a função executiva, definida como um conjunto de processos mentais "de cima para baixo" necessários para focar, planejar, resistir a tentações e enfrentar desafios inesperados.9

As funções executivas mais estudadas — memória de trabalho, inteligência fluida e inibição — mostram, de acordo com evidências, que a maturidade ocorre ao final da puberdade. Segundo o Dr. Daniel Romer, em estudos longitudinais, diferenças individuais na memória de trabalho previram níveis subsequentes de busca por sensações, mesmo controlando a variável idade.10 Isso indica que tanto a busca por sensações quanto a função executiva se desenvolvem rapidamente durante a adolescência e estabilizam bem antes dos 25 anos.11121314

Durante a adolescência, o aumento na expressão de dopamina está ligado tanto à busca por sensações quanto ao desenvolvimento das funções executivas.15 Ao final da puberdade, jovens possuem habilidades de julgamento comparáveis às de adultos, e o lobo frontal, em vez de "amadurecer" nos 20 e poucos anos, começa a perder massa cinzenta no final da puberdade e continua a mielinizar até, pelo menos, os 45 anos.161718 As mudanças estruturais observadas não suportam a tese de que a maturidade ocorre nos "meados dos 20 anos".

Adolescentes pós-púberes possuem funções executivas plenamente maduras. Estudos demonstram que jovens de 15 ou 16 anos performam tão bem quanto adultos em tarefas cognitivas que dependem dessas funções (o que contradiz a noção de que algum processo além da puberdade seja responsável pelo desenvolvimento até os 25 anos).192021

Este gráfico mostra como a precisão em uma tarefa chamada "Go/NoGo" muda com a idade. Essa tarefa mede a capacidade de uma pessoa de responder corretamente (acertos) e evitar erros (falsos alarmes). O desempenho começa baixo, indicando que elas ainda estão desenvolvendo a habilidade. E conforme envelhecem, o desempenho melhora rapidamente. Porém, há muita variabilidade e alguns adolescentes conseguem tão bem ou até melhor que alguns adultos.

A narrativa do "cérebro adolescente imaturo" não é apenas equivocada, mas um mito não científico, alimentado por interesses políticos e pela expansão institucional de setores acadêmicos. O mito serve para justificar políticas paternalistas que subestimam a capacidade dos jovens e perpetuam estruturas de poder que dependem dessa desinformação.

Ao final da puberdade, por volta dos 15 anos para meninos e 14 para meninas, o cérebro humano já possui as ferramentas necessárias para tomadas de decisões adultas. Os melhores dados psicométricos e neurométricos disponíveis demonstram que o desenvolvimento cerebral se conclui ao término da puberdade.22 Qualquer afirmação contrária é incorreta, quando não intencionalmente enganosa. O restante é narrativa política disfarçada de ciência.

A solidão da Geração Z

Impera começa o capítulo 3 expondo dados sobre a solidão da geração Z e um fenômeno que eu considero particularmente importante, o adiamento da vida adulta. Em Generations, Jean M. Twenge, constata que, a geração Z manifesta uma extensão sem precedentes da infância e adolescência, atrasando a transição para a vida adulta. Estudos mostram que atividades como namoro, casamento e ter filhos são postergadas mais do que em gerações anteriores, com 12% dos adolescentes não se envolvendo em relacionamentos ou planos familiares. Essa tendência reflete uma "estratégia de vida lenta," impulsionada por avanços tecnológicos, maior longevidade e a exigência de maior qualificação educacional, que tornam a independência econômica mais demorada. Enquanto os Boomers e a Geração X equilibravam a busca por liberdade com os deveres da maturidade, os Millennials e a Geração Z estendem etapas anteriores da vida, desde a infância superprotegida até uma juventude prolongada antes de assumir compromissos tradicionais.

Esse fenômeno não é necessariamente bom ou ruim, mas representa uma adaptação ao contexto atual. Muitos pais apreciam a redução de comportamentos de risco entre os jovens, como consumo de álcool e gravidez na adolescência, mas preocupam-se com a falta de independência. A Geração Z, mais do que os Millennials, questiona a relevância de relacionamentos e famílias tradicionais, com declínios históricos nas taxas de natalidade e matrimônio. A supervisão constante dos pais e mudanças culturais contribuem para essa evolução, que redefine o conceito de amadurecimento e as prioridades na transição para a vida adulta.

Parece que temos uma crise de maturidade, mas na verdade, fora daquela anomalia econômica pós-guerra dos anos 50, o caminho para a vida adulta sempre foi mais longo. Os jovens hoje atingem os marcos da vida adulta (concluir a educação, sair de casa, encontrar emprego, casar, ter filhos) mais tarde do que durante o boom econômico. Nos Estados Unidos, os empregos industriais que garantiam sucesso financeiro naquela época desapareceram, e os jovens hoje ganham menos do que em 1975, atrasando sua independência e, por consequência, o casamento e a procriação (embora ter filhos não esteja diretamente ligado a questões financeiras). A universidade, por sua vez, é um grande atraso na transição para a vida adulta, adiando responsabilidades como emprego, casamento e filhos, o que não é uma nova fase do desenvolvimento, mas sim um reflexo das condições atuais.23

Além disso, entrando na questão da solidão da geração Z, os dados compilados por The Nuance Pill da pesquisa do Pew mostram uma disparidade significativa entre as taxas de solteirice entre jovens homens e mulheres, mas essa diferença parece inflada quando comparada a outras pesquisas,2425262728 indicando possíveis erros de amostragem ou interpretação. A explicação mais plausível para o menor número de jovens mulheres solteiras é a preferência delas por homens mais velhos,29 enquanto outros fatores, como mudanças sociais e econômicas, também podem influenciar, embora sem evidências claras de um fenômeno exclusivamente de gênero. Por fim, a ideia de um "crise" inédita é questionável, pois essa dinâmica tem sido consistente ao longo do tempo e não apresenta sinais de agravamento significativo. Outras análises dele servirão como um norte para a navegação com este conjunto de dados aqui.

Por exemplo, essa análise de dados de diversas pesquisas, como GSS, NSFG, YouGov e CDC, apontando que não há evidências robustas de uma "epidemia" crescente de virgindade entre jovens homens ou de uma tendência exclusivamente masculina. Ainda assim, observa-se um aumento da virgindade entre adolescentes (pesquisa de comportamento de risco dos jovens), especialmente no ensino médio, sem clareza sobre o impacto dessa tendência na vida adulta. Portanto, o fenômeno é real, mas sua amplitude e implicações permanecem incertas (se é que isso será levado à vida adulta).

Aplicativos de namoro

Os dados sobre aplicativos de namoro sugerem uma dinâmica de interação equilibrada entre homens e mulheres, evidenciando uma paridade significativa em termos de encontros, relacionamentos e sexo. A tendência é que as conexões sejam formadas entre indivíduos de níveis similares de desejabilidade. Embora o uso de aplicativos de namoro tenha crescido, eles representam apenas uma fração das origens de relacionamentos – com 25-30% dos encontros começando online – indicando que a maioria das relações ainda emerge no ambiente offline. Notavelmente, a geração Z tem diminuído seu uso dessas plataformas, sugerindo que, apesar da popularidade, os aplicativos não causaram uma transformação radical no mercado de namoro e tampouco são responsáveis pelas dificuldades masculinas no contexto relacional.

Para além dos homens gays, que utilizam massivamente essas plataformas, os aplicativos de namoro têm exercido um impacto modesto no comportamento amoroso e social da maioria dos americanos.30 Uma pesquisa revelou que mais de 80% dos adultos solteiros heterossexuais não participaram de encontros ou conheceram novas pessoas no último ano, indicando que o estado de solteiro é mais estável e comum do que se pressupõe. A realidade dos encontros por aplicativos contradiz os relatos exagerados da mídia sobre sua eficácia ou impacto transformador.

Pesquisa sobre aplicativos de encontros revela que tanto homens quanto mulheres optam pelo topo - os perfis mais atraentes recebem a maioria das correspondências. Homens priorizam traços tanto na seleção de parceiras para o longo quanto para o curto prazo.31 Alguns especulam que os aplicativos de encontros reduziram o acasalamento seletivo. No entanto, os resultados mostram escolhas de parceiros seletivos ainda mais fortes nos últimos anos em comparação com anos passados.32 Por exemplo, indivíduos exibem preferências assortativas para certas dimensões de personalidade, especificamente no que concerne à amabilidade e à abertura.33

Os usuários desses aplicativos demonstram características psicológicas e comportamentais que os diferenciam de não usuários. Estudos indicam que esses indivíduos estão mais propensos a comportamentos de risco, uso de substâncias, compulsão sexual e enganos, como envio de fotos explícitas não solicitadas e práticas de "catfishing". Apesar de as motivações sexuais serem frequentemente associadas ao uso dessas plataformas, as experiências relatadas são amplas, incluindo comportamentos negativos como perseguição, exposição não consensual de imagens e enganos diversos.34 Essas diferenças refletem variações intrínsecas nos traços de personalidade, particularmente associadas à Tríade Sombria – psicopatia, narcisismo e maquiavelismo – que influenciam significativamente o uso e as dinâmicas das interações nesses ambientes.35

Vício em pornografia

O vício é um comportamento subótimo explicável por princípios empiricamente estabelecidos, como a lei da correspondência, a melhora progressiva e o desconto hiperbólico. Em essência, trata-se de uma escolha. A pornografia, por si só, não é viciante. Nem mesmo os sofisticados estudos de neurociência sobre vício em pornografia demonstraram que ela é viciante. Além disso, a maioria das pessoas diagnosticadas como viciadas em sexo ou pornografia deixam de se encaixar nesse rótulo em pouco tempo, muitas vezes sem qualquer ajuda.36 Mesmo entre aqueles que se autodenominam "viciados em pornografia", o uso da pornografia tende a diminuir à medida que envelhecem naturalmente. Isso sugere que o "vício em pornografia" deve ser visto através de uma lente de desenvolvimento de vida, onde é consumido por lazer e tende a desaparecer com o tempo.37 Anteriormente, elaborei sobre o tema do vício, incluindo o vício em drogas, argumentando que, no cerne, até mesmo esse representa uma escolha. Para uma análise mais aprofundada sobre o tema do vício em pornografia, recomendo o artigo de Nullsci. Ela desmistifica todos os mitos em torno do "vício em pornografia" e argumenta que o vício em pornografia não se encaixa no modelo de dependência. O que sobra são compulsão, obsessão e impulsão. Portanto, o termo mais adequado seria uso compulsivo de pornografia, e não vício em pornografia.

A parentalidade, embora culturalmente supervalorizada, é um fator marginal no desenvolvimento humano, sendo a hereditariedade e as experiências individuais os verdadeiros pilares do destino. O mito da influência parental como determinante absoluto desmorona diante da evidência de que a genética e as vivências únicas moldam quem nos tornamos. A personalidade, como demonstrado pelos Cinco Grandes Traços, é o principal determinante da satisfação com a vida. A narrativa de que redes sociais e smartphones são os vilões na saúde mental é, na melhor das hipóteses, mal fundamentada e, na pior, ideologicamente enviesada. Os dados disponíveis, especialmente os mais robustos e metodologicamente rigorosos, simplesmente não corroboram a ideia de que essas tecnologias são responsáveis por um aumento generalizado de doenças mentais ou insatisfação com a vida. O mito do cérebro adolescente é uma construção ideológica, não uma realidade biológica, usada para justificar o controle social sobre os jovens. A ciência mostra que, ao final da puberdade, o cérebro já possui a maturidade necessária para decisões adultas, e qualquer alegação contrária é pura manipulação política. A solidão da Geração Z não é uma crise moral, mas uma adaptação pragmática às condições socioeconômicas e culturais do século XXI. Os aplicativos de namoro, embora ampliem as possibilidades de conexão, não revolucionaram o mercado relacional, mantendo a maioria dos encontros enraizados no mundo offline. A seletividade e os traços psicológicos dos usuários reforçam que essas plataformas são mais um reflexo das dinâmicas humanas do que uma transformação delas. O contato humano não foi suplantado por swipes — a esmagadora maioria das relações ainda brota no terreno orgânico do mundo offline. O "vício em pornografia" é, na realidade, um comportamento subótimo resultante de escolhas influenciadas por impulsos, compulsões e obsessões, não uma dependência química ou neurológica irreversível. A maioria dos indivíduos que se identificam como "viciados" superam esse padrão naturalmente ao longo do tempo, sem intervenção externa.

Mõttus, R., Realo, A., Allik, J., Ausmees, L., Henry, S., McCrae, R. R., & Vainik, U. (2024). Most people's life satisfaction matches their personality traits: True correlations in multitrait, multirater, multisample data. Journal of Personality and Social Psychology, 126(4), 676–693. https://doi.org/10.1037/pspp0000501

Ferguson, C. J. (2024). Do social media experiments prove a link with mental health: A methodological and meta-analytic review. Psychology of Popular Media. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/ppm0000541

Nivins, S., Sauce, B., Liebherr, M., Judd, N., & Klingberg, T. (2022). Long-Term Impact of Digital Media on Brain Development in Children. https://doi.org/10.1101/2022.07.01.22277142

Vuorre, M., & Przybylski, A. K. (2023). Global Well-Being and Mental Health in the Internet Age. https://doi.org/10.1177/21677026231207791

Hall, J. A. (2024). Loneliness and social media. https://doi.org/10.1111/nyas.15275

Lemahieu, L., Vander Zwalmen, Y., Mennes, M., Koster, E. H. W., Vanden Abeele, M. M. P., & Poels, K. (2024, November 25). The effects of social media abstinence on affective well-being and life satisfaction: A systematic review and meta-analysis. https://doi.org/10.31219/osf.io/au2mz

Arenas-Arroyo, E., Fernández-Kranz, D., & Nollenberger, N. (2022). High Speed Internet and the Widening Gender Gap in Adolescent Mental Health: Evidence from Hospital Records. Institute of Labor Economics. https://hdl.handle.net/10419/267465

Bronski, J. (2024). Review of "The Anxious Generation". Joseph Bronski. https://www.josephbronski.com/review-of-the-anxious-generation

Diamond A. (2013). Executive functions. Annual review of psychology, 64, 135–168. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750

Romer, D., Betancourt, L. M., Brodsky, N. L., Giannetta, J. M., Yang, W., & Hurt, H. (2011). Does adolescent risk taking imply weak executive function? A prospective study of relations between working memory performance, impulsivity, and risk taking in early adolescence. Developmental science, 14(5), 1119–1133. https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2011.01061.x

Gur, R. C., Richard, J., Calkins, M. E., Chiavacci, R., Hansen, J. A., Bilker, W. B., Loughead, J., Connolly, J. J., Qiu, H., Mentch, F. D., Abou-Sleiman, P. M., Hakonarson, H., & Gur, R. E. (2012). Age group and sex differences in performance on a computerized neurocognitive battery in children age 8−21. Neuropsychology, 26(2), 251–265. https://doi.org/10.1037/a0026712

Luciana, M., Conklin, H. M., Hooper, C. J., & Yarger, R. S. (2005). The Development of Nonverbal Working Memory and Executive Control Processes in Adolescents. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2005.00872.x

Luna, B., Garver, K. E., Urban, T. A., Lazar, N. A., & Sweeney, J. A. (2004). Maturation of cognitive processes from late childhood to adulthood. Child development, 75(5), 1357–1372. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2004.00745.x

Williams, B. R., Ponesse, J. S., Schachar, R. J., Logan, G. D., & Tannock, R. (1999). Development of inhibitory control across the life span. Developmental psychology, 35(1), 205–213. https://doi.org/10.1037//0012-1649.35.1.205

Römer, D., Reyna, V. F., & Satterthwaite, T. D. (2017). Beyond stereotypes of adolescent risk taking: Placing the adolescent brain in developmental context. https://doi.org/10.1016/j.dcn.2017.07.007

Gogtay, N., Giedd, J. N., Lusk, L., Hayashi, K. M., Greenstein, D., Vaituzis, A. C., Nugent, T. F., 3rd, Herman, D. H., Clasen, L. S., Toga, A. W., Rapoport, J. L., & Thompson, P. M. (2004). Dynamic mapping of human cortical development during childhood through early adulthood. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(21), 8174–8179. https://doi.org/10.1073/pnas.0402680101

Terribilli, D., Schaufelberger, M. S., Duran, F. L., Zanetti, M. V., Curiati, P. K., Menezes, P. R., Scazufca, M., Amaro, E., Jr, Leite, C. C., & Busatto, G. F. (2011). Age-related gray matter volume changes in the brain during non-elderly adulthood. Neurobiology of aging, 32(2), 354–368. https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2009.02.008

Jiang, H., Lu, N., Chen, K., Yao, L., Li, K., Zhang, J., & Guo, X. (2020). Predicting Brain Age of Healthy Adults Based on Structural MRI Parcellation Using Convolutional Neural Networks. Frontiers in neurology, 10, 1346. https://doi.org/10.3389/fneur.2019.01346

Gogtay, N., Giedd, J. N., Lusk, L., Hayashi, K. M., Greenstein, D., Vaituzis, A. C., Nugent, T. F., 3rd, Herman, D. H., Clasen, L. S., Toga, A. W., Rapoport, J. L., & Thompson, P. M. (2004). Dynamic mapping of human cortical development during childhood through early adulthood. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(21), 8174–8179. https://doi.org/10.1073/pnas.0402680101

Hare, T. A., Tottenham, N., Galvan, A., Voss, H. U., Glover, G. H., & Casey, B. J. (2008). Biological substrates of emotional reactivity and regulation in adolescence during an emotional go-nogo task. Biological psychiatry, 63(10), 927–934. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2008.03.015

Casey, B., & Caudle, K. (2013). The Teenage Brain: Self Control. Current directions in psychological science, 22(2), 82–87. https://doi.org/10.1177/0963721413480170

Steinberg, L., Graham, S., O'Brien, L., Woolard, J., Cauffman, E., & Banich, M. (2009). Age differences in future orientation and delay discounting. Child development, 80(1), 28–44. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2008.01244.x

Hill, E. N. & Redding, A. (2021). The End of Adolescence: The Lost Art of Delaying Adulthood (pp. 2-4). Harvard University Press.

American Perspectives Survey. (2023). From swiping to sexting: The enduring gender divide in American dating and relationships. https://www.americansurveycenter.org/research/from-swiping-to-sexting-the-enduring-gender-divide-in-american-dating-and-relationships/

Davern, M., Bautista, R., Freese, J., Herd, P., & Morgan, S. L. (2024). General Social Survey 1972-2024 [Machine-readable data file]. Principal Investigator, Michael Davern; Co-Principal Investigators, Rene Bautista, Jeremy Freese, Pamela Herd, and Stephen L. Morgan. Sponsored by National Science Foundation. NORC ed. Chicago: NORC at the University of Chicago [producer and distributor]. https://gssdataexplorer.norc.org

National Center for Health Statistics. (n.d.). National Health Interview Survey (NHIS). Retrieved from https://www.cdc.gov/nchs/nhis/index.htm

U.S. Census Bureau. (n.d.). Data from 1900. https://www.census.gov

Survey Center on American Life. (2024). Gen Z’s romance gap: Why nearly half of young men aren’t dating. Retrieved from https://aibm.org/commentary/gen-zs-romance-gap-why-nearly-half-of-young-men-arent-dating/

Kenrick, D. T., & Keefe, R. C. (1992). Age preferences in mates reflect sex differences in human reproductive strategies. https://doi.org/10.1017/s0140525x00067595

Rosenfeld, M. (2018). Are Tinder and Dating Apps Changing Dating and Mating in the USA? https://doi.org/10.1007/978-3-319-95540-7_6

Buss, D. M., & Schmitt, D. P. (1993). Sexual strategies theory: an evolutionary perspective on human mating (p. 207). https://doi.org/10.1037/0033-295x.100.2.204

Restrepo-Echavarría, P., Tutino, A., & Cheremukhin, A. (2023). Marriage Market Sorting in the U.S. https://doi.org/10.20955/wp.2023.023

Mare, J. K. D. L., & Lee, A. J. (2023). Assortative preferences for personality and online dating apps: Individuals prefer profiles similar to themselves on agreeableness, openness, and extraversion. https://doi.org/10.1016/j.paid.2023.112185

Fansher, A. K., & Eckinger, S. (2020). Tinder Tales: An Exploratory Study of Online Dating Users and Their Most Interesting Stories. https://doi.org/10.1080/01639625.2020.1734170

Sevi, B. (2019). The Dark Side of Tinder. https://doi.org/10.1027/1614-0001/a000297

Gooding, N. B., Williams, J. N., & Williams, R. J. (2022). Addiction chronicity: are all addictions the same? https://doi.org/10.1080/16066359.2022.2035370

Thorneycroft, R., Smith, E. K., & Nicholas, L. (2024). Whose concerns? Young adults discussing (their) concerns with pornography. https://doi.org/10.1080/14681811.2024.2356635